"O Fiel Jardineiro" de Fernando Meirelles

«Some very nasty things can be found under rocks, especially in foreign gardens»

«Some very nasty things can be found under rocks, especially in foreign gardens»Após um retrato cruel das favelas brasileiras em "A Cidade de Deus", Fernando Meirelles assume com pulso firme uma adaptação da obra literária "The Constant Gardener" de John Le Carré, numa produção conjunta entre a Grã-Bretanha e a Alemanha, na qual é retratada uma África viva, mas completamente decaadente a poucos passos da morte.

Em pleno coração do Quénia, Tessa Quayle uma corajosa activista é encontrada morta, após ter sido violada e mutilada, assim como a equipa que a acompanhava. Este é o ponto de partida para uma viagem de (auto) descoberta por parte de Justin Quayle, representante do Alto Comissariado Britânico e marido de Tessa. Tessa e Justin, são um casal de oposto, enquanto ela é corajosa e interventiva, Justin é um pacato e recatado diplomata. A sua relação é plena de amor, mas as ultimas descobertas de Tessa levam-na a viver em segredo, e é desses segredos que Justin irá viver após a morte de Tessa. Justin procura descobrir o porquê de tanto secretismo e acaba por descobrir uma mulher que nunca conhecera.

Um dos pontos fortes do novo filme de Meirelles é a constante renovação narrativa, temática e consequentemente sociológica. É de facil percepção que nos envontramos perante um filme com duas partes distintas (ou talvez não tão destintas), embora inseparaveis, a primeira das quais retrata a relação amorosa do casal, recorrendo a analepses, pois desde o início é nos dado o desfecho de algo. Desfecho esse que não o do filme, mas sim da relação de Justin e Tessa, o que leva desde logo ao final deste assunto e ao início de algo totalmente oposto (?) ou talvez nem tanto.

Um dos pontos fortes do novo filme de Meirelles é a constante renovação narrativa, temática e consequentemente sociológica. É de facil percepção que nos envontramos perante um filme com duas partes distintas (ou talvez não tão destintas), embora inseparaveis, a primeira das quais retrata a relação amorosa do casal, recorrendo a analepses, pois desde o início é nos dado o desfecho de algo. Desfecho esse que não o do filme, mas sim da relação de Justin e Tessa, o que leva desde logo ao final deste assunto e ao início de algo totalmente oposto (?) ou talvez nem tanto.

A segunda parte é claramente um thriller com contornos políticos, embora seja muito redutor reduzir a segunda parte a um mero thriller, é mais uma viagem de descoberta, quer de um amor, uma mulher misteriosa que amava e não conhecia, quer seja pela descoberta de um continente Africano vivo, mas explorado e poucos passos da morte, em cores de inferno.

Mas ao contrário do que se poderia pensar, “O Fiel Jardineiro” é bem mais cruel que “A Cidade de Deus”, apesar de menos explicito, existe uma carga dramática, embora mais contido é mais preciso e directo, e acima de tudo é uma visão pura, documental em que Meirelles mantem a imparcialidade, filmando uma África que está aos olhos de todos nós, mas que por muitas razões não vemos. Daí o facto de atras ter referido que as duas partes, embora diferentes na sua forma no seu conteudo, o amor prevalece em Justin, seja o amor pela descoberta e pela realização do trabalho inacabado da sua amada, seja pela completa descoberta da abalada África e das pessoas que nela sobrevivem, que levam Justin , a modificar a sua visão e a amar cada uma daquela pessoas. E será o mais interessante a tirar da obra de Meirelles, se não se pode amar (ajudar) toda aquela gente, pelo menos uma delas.

A ansiosa e perpicaz visão de Meirelles, é completa pela dupla de interpretes, Ralph Fiennes e Rachel Weisz, cada um deles marcando as diferenças que os destinguem e que mais tarde os aproximaram... deslobrante acaba por ser a fabulosa contenção e evolução de Ralph Fiennes, assim como o secretismo e audácia de Rachel Weisz.

A ansiosa e perpicaz visão de Meirelles, é completa pela dupla de interpretes, Ralph Fiennes e Rachel Weisz, cada um deles marcando as diferenças que os destinguem e que mais tarde os aproximaram... deslobrante acaba por ser a fabulosa contenção e evolução de Ralph Fiennes, assim como o secretismo e audácia de Rachel Weisz.

Em “O Fiel Jardineiro” existe uma forte carga reflectiva, mas que acaba por se conjugar na perfeição com o cinema enquanto entretenimento, o ritmo e a linguagem que parece ser uma clara marca de Fernando Meirelles, aliado a uma obra literária de Le Carré, com paisagens fotografadas de forma impressionante por César Charlone e ainda com uma Banda Sonora plena de ritmos tribais de Alberto Iglesias, transformam “O Fiel Jardineiro” numa obra cinematográfica única num género aparentemente adormecido, que poderá ser reconhecida na noite mais brilhante de Hollywood.

“O Fiel Jardineiro” é um thriller político, mas antes de mais é um apelo social... URGENTE.

NeTo – 9/10

Meirelles apresenta-se novamente com uma deconstrução narrativa e uma dinâmica visual capaz de misturar uma boa dose de entretenimento e uma visão dramática muito própria. E como já acontecia em “A Cidade de Deus” existiu uma exploração técnica, em “O Fiel Jardineiro” a mesma exploração existe, seja pela variada quantidade de suportes de captura de imagem, pelicula (35mm, 16mm), vídeo ou Web Cam.

Este é o "trunfo" dos solitários estúdios Disney, na primeira produção totalmente digital sem a colaboração da Pixar, colaboração que tão bem resultara em obras como "Toy Story", "Monstros e Companhia" e mais recentemente "Finding Nemo" e "Os Incriveis".

Este é o "trunfo" dos solitários estúdios Disney, na primeira produção totalmente digital sem a colaboração da Pixar, colaboração que tão bem resultara em obras como "Toy Story", "Monstros e Companhia" e mais recentemente "Finding Nemo" e "Os Incriveis". O que realmente interessa na nova obra da Disney, e como em quase totalidade das obras dos estúdios, é mesmo a relação pai/filho, ou para ser mais preciso a relação familiar, que em boa verdade é bem construida, mas que é excessivamente fragmentada e intermitente, surgindo e desaparecendo provocando uma quebra excessiva no ritmo da narrativa.

O que realmente interessa na nova obra da Disney, e como em quase totalidade das obras dos estúdios, é mesmo a relação pai/filho, ou para ser mais preciso a relação familiar, que em boa verdade é bem construida, mas que é excessivamente fragmentada e intermitente, surgindo e desaparecendo provocando uma quebra excessiva no ritmo da narrativa.

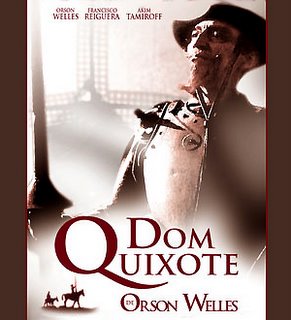

Orson Welles iniciou a sua visão sobre a famosa obra de Miguel de Cervantes y Saavedra (1547-1616) em 1955 e durante 14 anos, ultrapassando inúmeras dificuldades de produção, acabou por se tornar num dos projectos inacabados do Welles, assim como por exemplo "The Other Side of the Wind" (1972) que se tudo correr pelo bem, poderemos ver nas salas com a "ajuda" de Peter Bogdanovich.

Orson Welles iniciou a sua visão sobre a famosa obra de Miguel de Cervantes y Saavedra (1547-1616) em 1955 e durante 14 anos, ultrapassando inúmeras dificuldades de produção, acabou por se tornar num dos projectos inacabados do Welles, assim como por exemplo "The Other Side of the Wind" (1972) que se tudo correr pelo bem, poderemos ver nas salas com a "ajuda" de Peter Bogdanovich.

Cinema retrógrado, então? Nunca, muito pelo contrário, ao querer de certa maneira voltar aos primórdios e recuperar a candura perdida, este cinema é investido de um irremediável sentido de perda por não acreditar no estado das coisas, mas ao mesmo tempo de uma jovialidade e de um investimento do novo – do digital por exemplo, do experimentalismo visual no sujo por exemplo – que o tornam eminentemente moderno.

Cinema retrógrado, então? Nunca, muito pelo contrário, ao querer de certa maneira voltar aos primórdios e recuperar a candura perdida, este cinema é investido de um irremediável sentido de perda por não acreditar no estado das coisas, mas ao mesmo tempo de uma jovialidade e de um investimento do novo – do digital por exemplo, do experimentalismo visual no sujo por exemplo – que o tornam eminentemente moderno.  Ah…o nome do cineasta: Harmony Korine.

Ah…o nome do cineasta: Harmony Korine.

Um dos méritos de "Doom" enquanto jogo era a sensação de solidão e a forte carga psicológica de estar no limiar da vida e ao mesmo tempo do inferno, enquanto toda a vida humana depende do nosso desempenho. E este mérito foi de todo destruído nesta adaptação ao grande ecran, onde o pobre argumento se limita a fazer um "decor" absurdo, transformando "Doom" numa suposta experiencia de laboratório com "zombies" à mistura (já não chegava "Resident Evil"?)

Um dos méritos de "Doom" enquanto jogo era a sensação de solidão e a forte carga psicológica de estar no limiar da vida e ao mesmo tempo do inferno, enquanto toda a vida humana depende do nosso desempenho. E este mérito foi de todo destruído nesta adaptação ao grande ecran, onde o pobre argumento se limita a fazer um "decor" absurdo, transformando "Doom" numa suposta experiencia de laboratório com "zombies" à mistura (já não chegava "Resident Evil"?) “Doom” é o claro oportunismo comercial que tem sido habitual no cinema do género, utiliza-se um jogo de sucesso, promete-se que se será fiel ao mesmo, mas no final resume-se a umas armas, a um monstro e a uma visão em FPS (first person shooter) tal como o jogo, mas que na verdade é um artifício ridículo, que a nível técnico é uma verdadeira vergonha.

“Doom” é o claro oportunismo comercial que tem sido habitual no cinema do género, utiliza-se um jogo de sucesso, promete-se que se será fiel ao mesmo, mas no final resume-se a umas armas, a um monstro e a uma visão em FPS (first person shooter) tal como o jogo, mas que na verdade é um artifício ridículo, que a nível técnico é uma verdadeira vergonha.

Como em qualquer outra obra da sua filmografia, Cameron Crowe destroi... destroi personagens e familias, para de seguida criar os seus alicerces, para em seguida criar uma nova e melhora da vida... e claro sempre com um sorriso no rosto.

Como em qualquer outra obra da sua filmografia, Cameron Crowe destroi... destroi personagens e familias, para de seguida criar os seus alicerces, para em seguida criar uma nova e melhora da vida... e claro sempre com um sorriso no rosto. Com interpretações competentes desde os jovens, Kirsten Dunst radiante, a um depressivo mas divertido Orlando Bloom até aos veteranos, Alec Baldwin e Susan Sarandon.

Com interpretações competentes desde os jovens, Kirsten Dunst radiante, a um depressivo mas divertido Orlando Bloom até aos veteranos, Alec Baldwin e Susan Sarandon.

Um dos pontos fortes do novo filme de Meirelles é a constante renovação narrativa, temática e consequentemente sociológica. É de facil percepção que nos envontramos perante um filme com duas partes distintas (ou talvez não tão destintas), embora inseparaveis, a primeira das quais retrata a relação amorosa do casal, recorrendo a analepses, pois desde o início é nos dado o desfecho de algo. Desfecho esse que não o do filme, mas sim da relação de Justin e Tessa, o que leva desde logo ao final deste assunto e ao início de algo totalmente oposto (?) ou talvez nem tanto.

Um dos pontos fortes do novo filme de Meirelles é a constante renovação narrativa, temática e consequentemente sociológica. É de facil percepção que nos envontramos perante um filme com duas partes distintas (ou talvez não tão destintas), embora inseparaveis, a primeira das quais retrata a relação amorosa do casal, recorrendo a analepses, pois desde o início é nos dado o desfecho de algo. Desfecho esse que não o do filme, mas sim da relação de Justin e Tessa, o que leva desde logo ao final deste assunto e ao início de algo totalmente oposto (?) ou talvez nem tanto. A ansiosa e perpicaz visão de Meirelles, é completa pela dupla de interpretes, Ralph Fiennes e Rachel Weisz, cada um deles marcando as diferenças que os destinguem e que mais tarde os aproximaram... deslobrante acaba por ser a fabulosa contenção e evolução de Ralph Fiennes, assim como o secretismo e audácia de Rachel Weisz.

A ansiosa e perpicaz visão de Meirelles, é completa pela dupla de interpretes, Ralph Fiennes e Rachel Weisz, cada um deles marcando as diferenças que os destinguem e que mais tarde os aproximaram... deslobrante acaba por ser a fabulosa contenção e evolução de Ralph Fiennes, assim como o secretismo e audácia de Rachel Weisz. Após o relativo sucesso de "

Após o relativo sucesso de " E tanta preocupação em artificializar a forma da sua narrativa, apenas o levaram a cair e apenas a agarrar-se aos maior numero de "clichés" possiveis. E pena é que o elenco se veja completamente perdido no meio de tanto espaço, esteja a personagem central, Xavier (Romain Duris) que no primeiro filme era sem qualquer tipo de dúvida o grande motivo de interesse.

E tanta preocupação em artificializar a forma da sua narrativa, apenas o levaram a cair e apenas a agarrar-se aos maior numero de "clichés" possiveis. E pena é que o elenco se veja completamente perdido no meio de tanto espaço, esteja a personagem central, Xavier (Romain Duris) que no primeiro filme era sem qualquer tipo de dúvida o grande motivo de interesse. Acompanhando a viagem de um estudante francês em direcção a Barcelona, onde se prepara a habitar e a estudar ao abrigo do programa educacional "Erasmus", programa que permite a alunos de diferentes países e culturas, estudar num país diferente.

Acompanhando a viagem de um estudante francês em direcção a Barcelona, onde se prepara a habitar e a estudar ao abrigo do programa educacional "Erasmus", programa que permite a alunos de diferentes países e culturas, estudar num país diferente. Assim, o verdadeiro interesse acaba por ser o grupo de actores que facilmente se percebe que se divertiu em caracterizar as suas personagens recorrendo ao despretencioso uso e abuso das referências culturais. De todos (e são muitos) elementos do elenco, destaca-se a fantástica interpretação de Romain Duris e a aparição da «Amélie» Audrey Tautou.

Assim, o verdadeiro interesse acaba por ser o grupo de actores que facilmente se percebe que se divertiu em caracterizar as suas personagens recorrendo ao despretencioso uso e abuso das referências culturais. De todos (e são muitos) elementos do elenco, destaca-se a fantástica interpretação de Romain Duris e a aparição da «Amélie» Audrey Tautou.